本站消息 9月2日,学校植物保护学院朱书生教授团队在Plant Communications(影响因子11.6)上在线发表了关于轮作系统中土传病害可持续管理的研究论文“An altruistic rhizo-microbiome strategy in crop rotation systems for sustainable management of soil-borne diseases”。本文以大蒜-辣椒轮作系统为研究对象,发现大蒜根系分泌物DADS能够诱导土壤微生物产生ROS胁迫,从而富集耐ROS胁迫的大蒜青霉菌(Penicillium allii)。这一微生物群落变化对后续其他作物的生长具有利他效应,但对大蒜自身具有一定负效应。研究揭示了大蒜这种自我牺牲式的“利他”根际微生物组调控策略,为作物轮作系统中土传病害的定向和可持续治理提供了新思路。

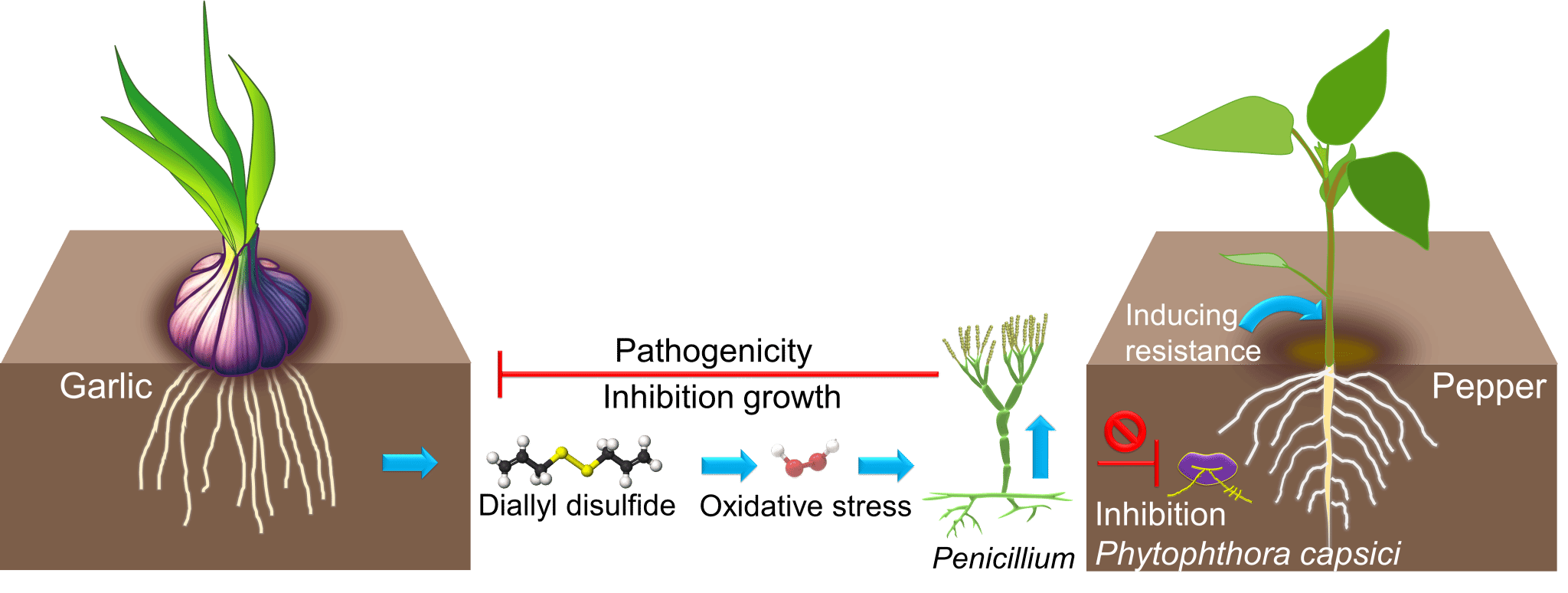

长期单一栽培易加剧土传病害,威胁农业可持续性。轮作可通过根系分泌物调控土壤微生物群落,减轻连作障碍和植物-土壤负反馈,形成成不利于自身但有益于后茬作物的土壤微生物遗产。在大蒜-辣椒轮作中,大蒜分泌的二烯丙基二硫(DADS)能诱导根际ROS胁迫并选择性塑造微生物群落,但其具体调控机制尚不清楚。阐明这一机制对于开发环境友好的土传病害防控策略和实现土壤健康管理具有重要意义。

荟萃分析表明,大蒜作为前茬能显著提高后茬产量,尤其对茄科和葫芦科作物效果突出。温室试验进一步验证,大蒜种植后的土壤可提升茄科作物生物量,并显著增强辣椒对疫病的抗性。不同地区的大蒜土壤悬浮液均对辣椒疫霉表现出强拮抗作用,说明大蒜土壤微生物在抑病中发挥关键作用,而辣椒土壤则无此效应。

大蒜种植后的土壤微生物显著增强了辣椒对辣椒疫霉的抑制,且抑病效果呈密度依赖性。真菌群落分析发现青霉菌ASV1随密度增加而富集,并与抑病效果高度相关。分离得到的三株青霉菌Penicillium ochrochloron YNAU-P-4(赭绿青霉)、P. allii YNAU-Q-6(大蒜青霉)和P. brevicopactum YNAU-Q-9(短密青霉均能拮抗辣椒疫霉并诱导辣椒抗性,其中YNAU-Q-6(大蒜青霉)对辣椒有益却会致大蒜病害,体现出“利他自损”效应。

GC-MS检测表明,二烯丙基二硫(diallyl disulfide,DADS)是大蒜根际的主要挥发物,其浓度随种植密度升高,并与青霉菌富集及抑病效应显著相关。DADS处理的土壤微生物能抑制辣椒病原菌并促进青霉菌属富集,体外试验也证实其促进青霉菌生长、抑制病原菌。因此,DADS是驱动真菌群落重组和青霉菌富集的关键因素。

转录组分析表明,DADS可诱导微生物氧化应激,但不同菌株耐受性差异明显。大蒜青霉通过上调GST、FSP1和CYP628等基因缓解ROS胁迫,维持正常生长;而病原菌则虽激活抗氧化基因,却下调解毒与生长相关基因,导致受抑。体外试验也显示病原菌ROS水平显著升高且对H2O2敏感,而大蒜青霉未受影响,说明ROS耐受性差异是其选择性富集的关键。

外施H2O2模拟氧化胁迫后,处理培育的土壤微生物可显著抑制辣椒疫病,减少病斑扩展,并抑制辣椒疫霉菌丝生长。与大蒜和DADS处理的微生物组一致,H2O2处理显著富集了青霉菌属。宏基因组分析显示,ROS胁迫条件下代谢途径发生显著变化,包括硫胺素代谢下调、RNA转运和凋亡通路上调。结果表明,DADS通过诱导ROS胁迫重塑微生物群落,促进青霉菌富集及功能适应性,从而增强抑病能力。

田间与盆栽试验均证实,273.5 μM DADS与大蒜青霉YNAU-Q-6联合施用能显著降低辣椒疫病发病率,并提高辣椒生物量与产量。该效果得益于DADS促进了青霉菌在辣椒根际的有效定殖。此外,该联合策略对烟草黑胫病也表现出显著防控效果,并能提升大豆产量。

研究揭示了轮作系统中大蒜根际微生物的“利他”机制。大蒜根系释放的DADS可引发ROS介导的选择压力,进而富集耐ROS胁迫的大蒜青霉,在作物轮作系统中形成一种“利他型”微生物组演替模式。该机制表明,通过植物调控微生物群落构建过程,有望实现土传病害的定向治理。此外,已知多种有益微生物(如寡雄腐霉、双核丝核菌、洋葱伯克霍尔德菌等)通常具有寄主偏好性或生态位特异性,未来通过解析这些微生物与植物代谢产物的互作机制,将有助于更精准地设计并增强“利他”效应,推动基于植物-微生物组互作的农业可持续发展。

学校朱书生教授和杨敏教授为本研究共同通讯作者,博士后吴家庆和刘屹湘教授为共同第一作者,硕士研究生余欢洁和已毕业硕士范福园参与了部分工作。朱有勇院士、董扬教授和何霞红教授提供了重要指导。本研究得到了国家重点研发计划中法农业联合实验室(2023YFE0107500)、国家自然科学基金(32260706)和云南省彩云博士后等基金项目的共同资助。