教育高质量发展巡礼(七)

深耕云岭沃野 解码高质量发展“科技密码”

立足云南高原特色农业发展实际,面对科技创新驱动产业转型升级的时代要求,学校紧紧围绕省委省政府“3815”战略发展目标和“三个定位”建设要求,聚焦云南农业现代化发展瓶颈与乡村振兴现实需求,以科技创新为核心驱动力,深入实施科研高质量发展三年行动计划,在夯实基础、突出特色、勇闯前沿中持续提升学校服务国家战略和区域发展的能力,为谱写中国式现代化云南篇章贡献农大智慧和力量。

一、夯实创新根基,科研实力显著提升

学校立足国家重大战略需求和云南高原特色资源禀赋,围绕关键科学问题和产业发展重大共性难题,系统布局原始创新和关键核心技术攻关。三年来,新立项各级各类科研项目1665项,其中包括国家重点研发项目1项、一级课题9项,国家自然科学基金149项,省重大科技专项26项,合同经费累计达6.66亿元,科研经费保障能力显著增强。新增省部级科研平台12个(含4个省级重点实验室),市厅级平台2个,获批建设院士专家工作站21个,建成云南省省级畜禽遗传资源基因库1个,创建国际联合创新平台11个,获批省级创新团队5个,创新体系支撑更加有力。荣获省部级科技奖励38项,其中包括云南省科技进步特等奖1项、一等奖3项,发表高质量学术论文2340篇,其中SCI/EI/SSCI/CSSCI收录1739篇,学术影响力持续增强。

二、突出创新亮点,典型引领彰显特色

围绕重点领域和优势方向,涌现出一批具有国际影响力和区域引领性的创新成果,为高质量发展提供了有力科技支撑。

(一)旱地优质稻技术破解口粮安全难题

针对云南山区“旱地多、缺水田”的现实制约,朱有勇院士团队创新研发出旱地优质稻绿色高效生产技术,围绕水稻旱地分蘖、杂草防除等关键问题集成攻关,构建起涵盖品种选育、轻简栽培和绿色防控的技术体系,制定发布《旱地优质稻种植技术规范》地方标准,为山区保障口粮安全提供了系统解决方案。该技术在全省16个州82个县示范推广140余万亩,其中院士团队示范种植18万余亩,平均亩产稳定在400-500公斤,学校育成的“滇禾优”系列品种占推广面积70%以上,有效破解山区群众“吃得饱、吃得好”的民生难题。

旱地优质稻高产关键技术及示范应用

(二)异种器官移植技术走在国际前列

异种器官移植供体及小型猪人类疾病模型团队聚焦医用小型猪供体器官异种移植面临的免疫排斥、凝血功能紊乱及跨物种生物安全性三大核心技术瓶颈,系统攻关并取得重大突破,在多基因编辑与克隆猪制备、异种肝移植临床转化等方面达到国际前沿水平,建立起从基础研究、临床前研究到临床应用的完整转化体系。团队先后承担国家重点研发计划项目等国家级和省部级项目40余项,在国际一流学术刊物发表论文150余篇,授权发明专利13项,制订云南省地方标准2部,获得省技术发明一等奖1项。相关技术获“2030癌症、心脑血管、呼吸和代谢疾病防治研究”国家科技重大专项支持,为我国异种器官移植领域发展作出重要贡献。

小型猪供体器官基因编辑与异种移植

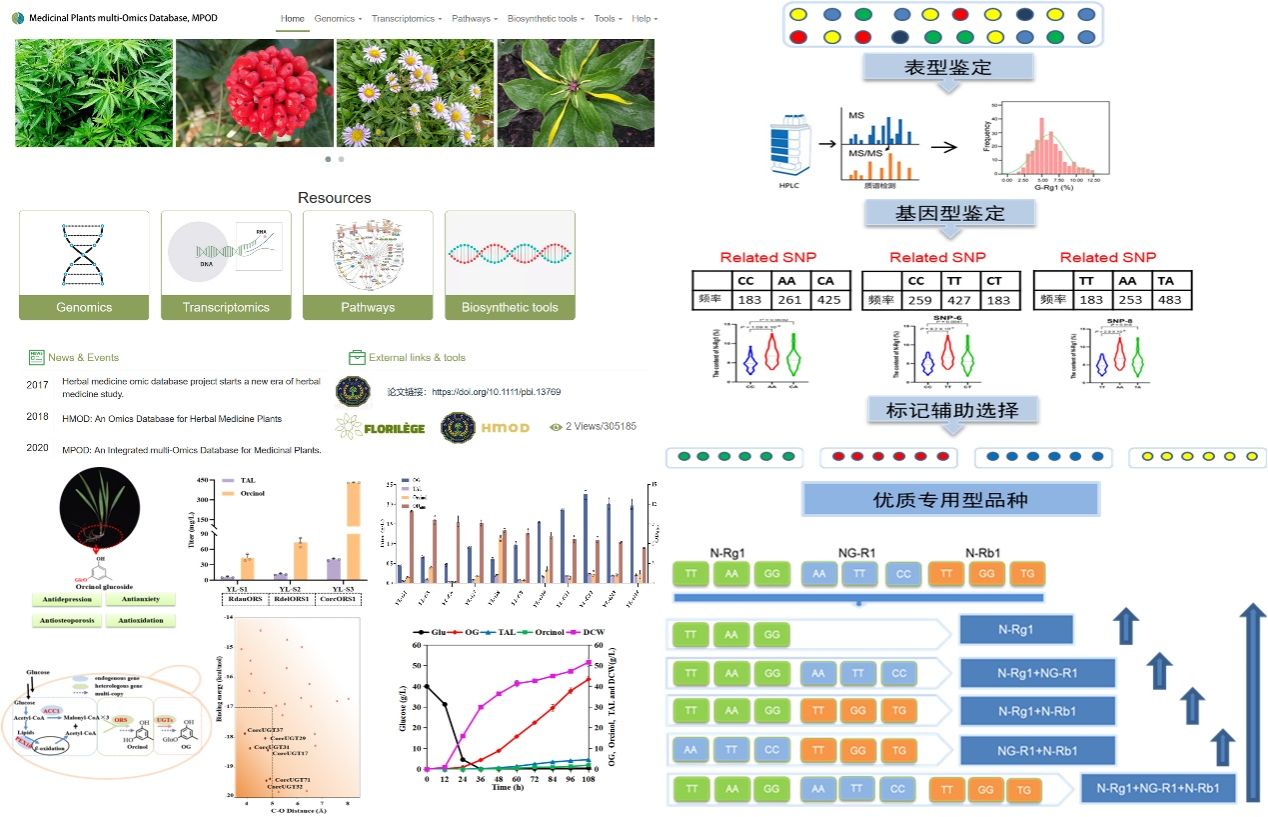

(三)中药材种质创新与生态种植重塑产业优势

中药材种质创新团队率先完成三七、灯盏花、滇重楼等十余种药用植物的染色体级别基因组组装,构建国内首个药用植物基因组与次生代谢数据库,实现稀有三萜皂苷、苔黑酚葡萄糖苷、灯盏乙素、羟基酪醇和葫芦素等多种“明星单体”化合物的高效异源生物合成,部分化合物产量达到全球领先水平。创新开展全基因组辅助选择育种,累计选育登记三七、灯盏花、滇黄精、续断等31种药用植物99个新品种(含良种),推广面积约100余万亩,其中灯盏花系列新品种已基本实现品种制度化,为云南打造全国中药材产业高地提供了种质支撑。

中药材种质创新与生物合成

生态种植团队秉持“药效第一、品质优先、绿色健康”的发展理念,充分利用人工商品林和经济林资源,成功构建林下三七、黄精、白及、石斛、天麻、西洋参等中药材生态种植技术体系,制定多项国家和地方技术标准和产品标准,开发出一批以林下绿色药材为原料的药品和食品等新产品,建立覆盖全产业链的药材和产品的追溯及监测系统,示范推广1.5万余亩,形成可复制、可推广的林下有机中药材产业化发展模式。

林下中药材生态种植

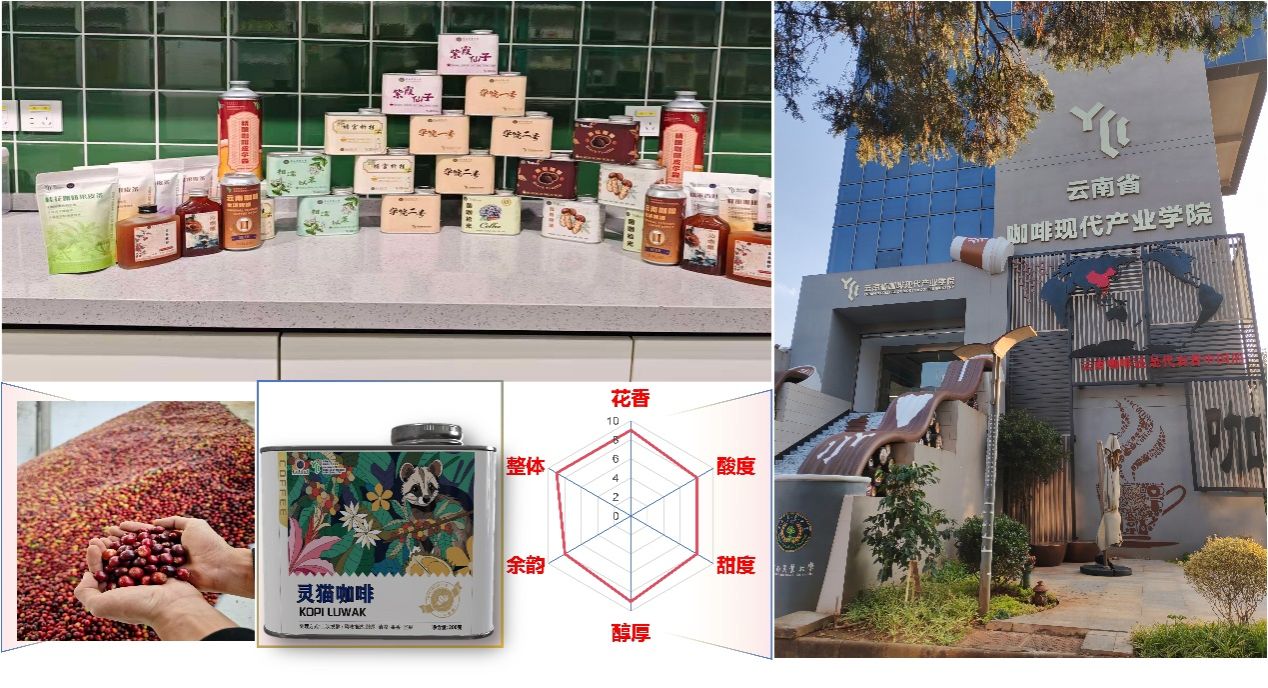

(四)咖啡产业技术实现关键突破与国际创新

面向云南咖啡产业转型升级需求,咖啡产业研究团队建成我国首个咖啡发酵专用微生物菌种资源库,保藏菌种4511株,有效打破国外优良菌种长期垄断。团队建立从咖啡鲜果处理到二次风味塑造的完整发酵应用体系,利用定向发酵技术创新创制包括风味独特的发酵咖啡、咖啡啤酒在内的30种全球前沿新型咖啡产品品类,研发推广咖啡绿色加工及副产物高值化利用技术,开发咖啡果皮、果肉等副产物新产品,建成1条咖啡绿色萃取中试生产线,有效打通科研成果转化与产业化应用链条,为云南打造世界一流“咖啡庄园”提供科技支撑。

咖啡绿色加工与副产物高值化利用

(五)重要药食兼用资源精准制造助推千亿新兴产业

针对药食兼用资源功能因子挖掘难、量效构效关系不清、高效制造技术不足、高值化健康产品偏少等问题,团队聚焦石斛、核桃、三七、天麻等特色资源,构建了较为完整的药食兼用资源精准制造技术体系。创建功能因子定向发掘与精准结构表征技术,阐明关键功能因子的量效构效关系和分子机制;突破复杂基质中功能因子高效生物转化与富集技术,形成生物增效制备技术体系;创立多维活性保持与稳态递送技术,开发多款高值化健康产品并实现产业化应用。累计发表SCI论文97篇,授权国家专利87件,制定标准15项,创制健康产品51个,有力推动药食兼用资源精准制造和大健康产业升级。相关成果获2024年云南省科学技术进步特等奖。

重要药食兼用资源精准制造

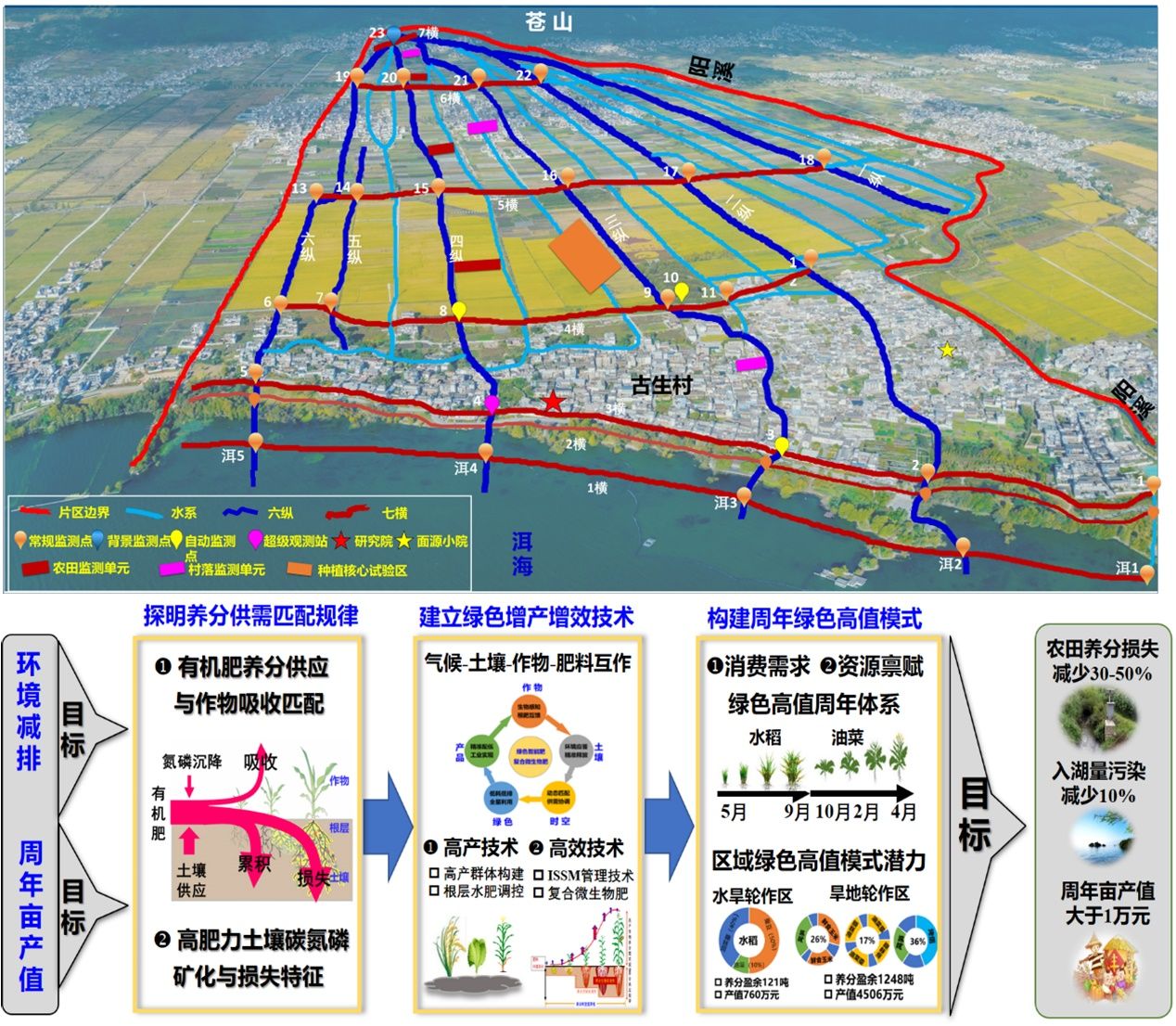

(六)高原湖泊保护与农业绿色高值协同发展

针对洱海流域农业面源污染来源不清和种植体系绿色不高值、高值不绿色两大难题,高原湖泊生态保护团队创新建立了“系统解析、精准防控、生态治理”的污染防控体系和绿色高值协同种植模式。通过构建监测网络,精准解析污染来源,提出“控制1次基肥、拦截2股水、构建3道防线” 的综合防控策略,实现农田氮磷减排30-50%、入湖负荷减10%以上。在此基础上,创新水稻、烤烟、玉米、油菜、蔬菜等作物专用绿色智能肥与水肥一体化技术。2024年相关技术示范推广面积中,水稻达5.5万亩、烟草3.05万亩、蔬菜0.1万亩,实现环境减排20%–50%,亩均降本增收600–2000元,走出了一条生态优先、绿色发展与产业增效互促共赢的新路子。

洱海流域生态保护与高值化绿色发展

三、布局未来创新,赋能高质量发展新愿景

面向“十五五”发展新阶段,学校将紧扣云南农业强省和“大农科”体系建设部署,把有组织科研作为主抓手,统筹布局生物育种、异种器官移植、农业生物安全、智慧农业等前沿方向,打造高水平学科群和科研特区,攻克一批制约高原特色农业发展的“卡脖子”技术,持续提升在国家重大项目、重大平台和标志性成果上的竞争力。主动嵌入云南“1+10+3”高原特色现代农业产业体系和“乡村振兴三年行动”等重大战略,面向旱地优质稻、中药材、咖啡、畜禽、水产、食用菌、干热河谷特色农业、林下经济等重点领域,统筹推进科研与人才培养、社会服务深度融合,进一步健全科技成果转化机制,让更多科研成果在云岭大地转化为现实生产力,以更高水平的科技创新服务乡村全面振兴和边疆繁荣稳定,在云南经济高质量跨越式发展中展现农大担当、贡献农大力量。